di Danilo Della Valle – Non siamo tornati agli anni Settanta, quando studenti, operai e braccianti urlavano a gran voce questo slogan portando avanti un’idea di società diversa da quella che via via si andava costruendo. Oggi questo slogan sembra più attuale che mai.

Nel nostro Paese il dibattito pubblico sembra essere cristallizzato su una caccia ai poveri, come nel più classico dei sistemi ultraliberisti di stampo anglosassone, dove chi, per un motivo o per un altro, non riesce ad emergere viene considerato un reietto della società, un perdente che non “merita”. Lo stesso concetto di meritocrazia è diventato, nell’accezione generale, un concetto “per pochi” , meritevoli, ad appannaggio dei tanti. Il merito individuale senza la crescita collettiva resta semplicemente un modo per “far credere ai poveri di poter fare cose da ricchi”. Nel suo libro “The rise of Meritocracy” del 1958, il sociologo laburista Michael Young scriveva della “scoperta” della meritocrazia, di una società in cui i valori del mercato e della competizione avrebbero impregnato ogni aspetto della vita sociale.

Ed è questo quello che sta accadendo nel nostro Paese dove la caccia ai percettori di RDC, ormai distrutto dall’attuale governo, e agli sfruttati, sembra esser lo sport favorito nei salotti televisivi, incuranti del fatto che tale misura abbia salvato letteralmente dalla fame milioni di persone, soprattutto nel periodo della pandemia e, secondo l’Inps, abbia avuto un impatto positivo dal punto di vista socio-economico.

Secondo i dati Istat del Report “La povertà in Italia 2021“, sono poco più di 1,9 milioni le famiglie in povertà assoluta, per un totale di circa 5,6 milioni di individui (9,4%). Ma il dato più preoccupante è quello che riguarda il confronto tra il 2005 e il 2021 con il numero di famiglie in povertà assoluta più che raddoppiato. Uno dei contesti dove la povertà e le diseguaglianze socio economiche più si manifestano è quello del mercato del lavoro. In Italia la percentuale di lavoratori poveri, ad esempio, è all’11.7%. Peggio di noi solo Lussemburgo, Spagna e Romania. Milioni di lavoratori, più di tre milioni, sono costretti a lavorare per pochi euro all’ora, con contratti ai limiti della schiavitù o part time troppo spesso non richiesti ma imposti dai datori (al sud soprattutto). Sebbene quello dei lavoratori poveri, ossia lavoratori che percepiscono meno di 11.500 euro annui, sia un fenomeno globale, nel nostro Paese non può non esser collegato alla questione salariale. I salari italiani sono fra gli ultimi in Europa, negli ultimi 30 anni anzi sono diminuiti. Sono più bassi del 12% rispetto al 2008 in termini reali secondo quanto riportato dal Global Wage Report 2022-2023 presentato dall’Ilo, Organizzazione internazionale del Lavoro.

La retribuzione media, a parità di potere d’acquisto tra tutti i Paesi del mondo, in Italia è ferma a 35 Mila euro circa, al di sotto della media Ocse che è a 45mila.

Tra gli Stati Ue l’Italia è l’unico in cui i salari sono scesi tra il 1990 e il 2020, precisamente del 2,9%. Sono ormai passati più di venti anni dall’ “inizio della fine”, dall’approvazione della legge n 196, ricordata anche come “pacchetto Treu”, che si inserisce in un quadro politico-culturale di liberalizzazione, flessibilità e maggior facilità di licenziamento. L’arretramento sul piano dei diritti per i lavoratori è poi passato per il Job Act renziano dei voucher e della “occupabilità”, e non occupazione, a tempo. Insomma, la qualità del lavoro, e della vita, peggiora nel nostro Paese ed al contrario di quello che accade altrove, nulla si muove dal punto di vista dell’orario di lavoro.

In Italia infatti, al contrario dei soliti luoghi comuni che troppo spesso siamo abituati a leggere, si lavora più, e peggio, che in diversi altri Paesi europei. Un lavoratore italiano lavora di media 1723 ore l’anno, con un pil pro capite di poco superiore ai 35.800 euro, e una occupazione del 59% a fronte di una disoccupazione del 9%. In Germania e Francia, ad esempio, i lavoratori in media lavorano rispettivamente 1356 e 1514 ore annue, con una maggiore percentuale di occupazione e una minore disoccupazione. Oltre ad avere una maggiore produttività come risulta dai primi studi effettuati sulle sperimentazioni in giro per i diversi paesi nel mondo: dal 10% al 40% di produttività maggiore e soprattutto spazi per nuove assunzioni.

La sperimentazione della riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario è già una realtà in diversi Paesi, e non solo nei Paesi “virtuosi”. In Gran Bretagna è stato avviato un esperimento in tal senso, con quattro soli giorni lavorativi, con un centinaio di aziende e circa 3.300 lavoratori. I risultati sono stati ottimi. La produttività è aumentata, e il 95% delle imprese si sono dichiarate favorevoli all’esperimento, aumentando l’occupazione e migliorando soprattutto la qualità della vita dei lavoratori. Lo stesso è stato fatto in Islanda (lavoratori pubblici), Belgio e Finlandia, e se volessimo andare a vedere fuori Continente c’è l’esempio del Giappone con l’esperimento pilota della Microsoft Japan. Un caso a parte merita la Spagna, che nella classifica dei lavoratori poveri si trova messa peggio dell’Italia. Il governo di Madrid ha deciso di puntare per almeno 3 anni sulla settimana lavorativa di 4 giorni, per un totale di 32 ore, con la stessa retribuzione precedente, e con 50 milioni da dividersi per le imprese che parteciperanno all’esperimento.

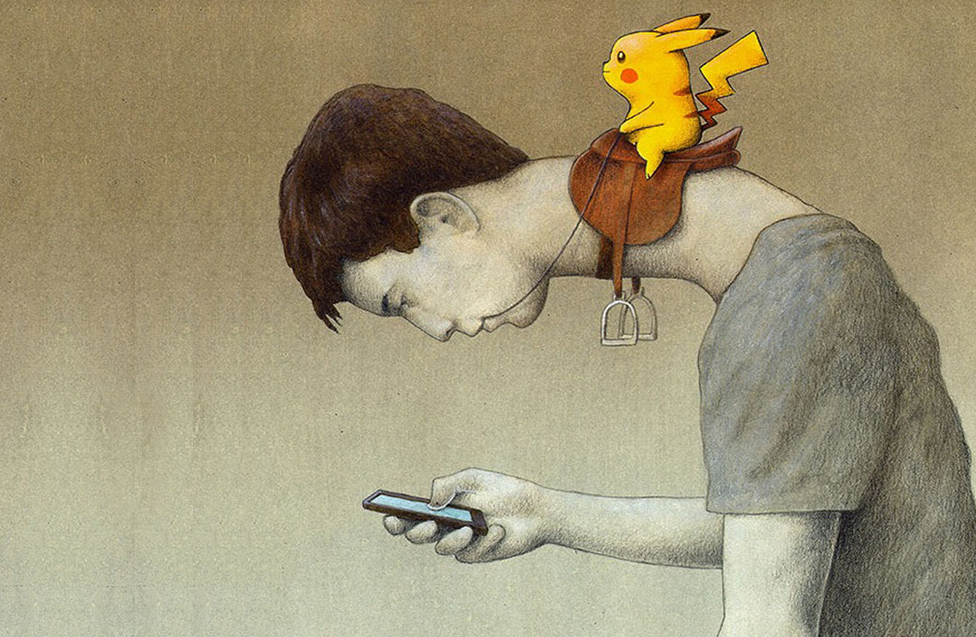

Insomma, la crisi dell’occupazione è ormai strutturale, dovuta anche al cambiamento del mondo del lavoro, dall’avvento di nuove tecnologie, dalla crisi di sovrapproduzione del sistema capitalistico e dall’evoluzione dello scacchiere geopolítico internazionale. Ripensare il sistema socioeconomico sarà d’obbligo e sicuramente richiederà molto tempo.

Intanto, sarebbe importante cominciare a ridare dignità alle persone e pensare ad intraprendere il percorso della settimana corta a parità di salario per dire basta allo sfruttamento, migliorare la qualità della vita e incrementare l’occupazione.

L’AUTORE

Danilo Della Valle, laureato in scienze politiche e relazioni internazionali (con tesi sull’entrata della Russia, nel Wto); Master in Comunicazione e Consulenza politica e Scuola di formazione “Escuela del buen vivir” del Ministero degli Esteri Ecuadoriano. Si occupa di analisi politica, principalmente di Eurasia. Scrive per l’antidiplomatico, “Il mondo alla rovescia”.

Danilo Della Valle, laureato in scienze politiche e relazioni internazionali (con tesi sull’entrata della Russia, nel Wto); Master in Comunicazione e Consulenza politica e Scuola di formazione “Escuela del buen vivir” del Ministero degli Esteri Ecuadoriano. Si occupa di analisi politica, principalmente di Eurasia. Scrive per l’antidiplomatico, “Il mondo alla rovescia”.