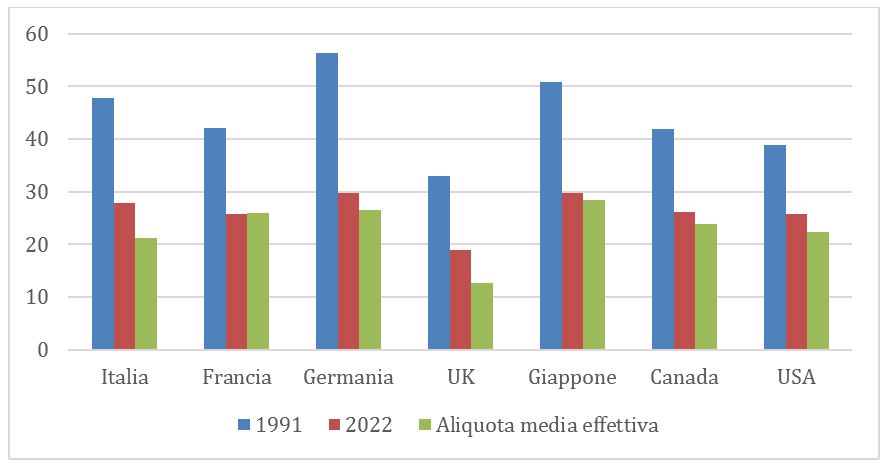

di Pasquale Tridico (precedentemente pubblicato su La Repubblica) – Negli ultimi 30 anni il processo di globalizzazione, trainato dalla mobilità dei capitali nel mondo, si è accompagnato ad una riduzione notevole delle tasse sul capitale e sui redditi di impresa. Sinteticamente, e tralasciando le imposte pagate da imprese individuali, società di persone e società familiari, che comunque sono molto meno globalizzate, dal 1991 ad oggi le tasse versate sugli utili dalle società di capitali si sono ridotte di circa il 40% nei paesi avanzati (dati OCSE).

Fonte: OCSE, Corporate Tax Statistics

Questa riduzione di gettito è stata funzionale alla globalizzazione dei capitali ed ha innescato una competizione tra stati per attrarre capitali, generando nei paesi avanzati una complessiva riduzione del contributo al fisco da parte di capitale, profitti e rendite finanziarie. In molti casi la residenza formale di grandi aziende è in luoghi a bassa tassazione, mentre la residenza sostanziale, identificata dalle attività economiche, rimane nei Paesi di origine storica del marchio.

In Italia, il gettito delle sole società di capitali è passato dal 3,5% del Pil nel 1991 al 2,2% nel 2022, con una perdita di gettito, calcolato a tassazione costante, di circa 20 miliardi di euro annui in media (3 volte circa il valore del Rdc), ovvero di circa 450 miliardi di euro nell’intero periodo (2 volte circa il valore del Pnrr).

Nello stesso periodo, la tassazione sui redditi da lavoro e gli oneri sociali e contributivi, sono rimasti praticamente costanti. Contemporaneamente si è avuta, in tutti i paesi avanzati, una riduzione costante della quota salari sul Pil, che in Italia è passata da circa il 70% a circa il 60%, con una perdita netta del monte salari di circa 150 mld di euro nella composizione del Pil. Quota che è andata a remunerare gli altri fattori di produzione, non solo profitti in senso stretto, ma soprattutto attività finanziarie e rendite. L’aumento delle disuguaglianze che si è avuto, in tutti i paesi avanzati, sia tra le persone, sia tra lavoro e capitale nel complesso, è frutto di questi processi.

Gran parte della ricchezza prodotta da fattori diversi dal lavoro sfugge ad una appropriata tassazione e classificazione. In Italia, come anche negli altri paesi dell’Ue, continuiamo ad avere come punto di riferimento principale per la tassazione, il lavoro. E sull’Irpef e sugli oneri sociali e contributivi basiamo tutto il peso del nostro welfare e della spesa pubblica. Mentre i fattori di produzione diversi dal lavoro (a partire dal capitale) che hanno allargato la loro dimensione, hanno visto una riduzione continua della tassazione, sono caratterizzati da una tassa piatta non progressiva e spesso sfuggono anche a questa. Inoltre, la globalizzazione, insieme alla robotizzazione, porta non solo a delocalizzare attività produttive in paesi a più basso costo, ma anche i servizi alle aziende vengono ricercati in Paesi che garantiscono, attraverso il processo di digitalizzazione, assistenza continua da remoto, senza vincoli di rapporti di lavoro stabili con l’azienda in questione. Un processo che l’economista Richard Baldwin ha chiamato Rivoluzione Globotica.

Un tale modello porta alla contraddizione per cui aziende ad alto contenuto di capitale e di tecnologia, oggi invase anche dai processi di intelligenza artificiale, risorse umane con capitale e tecnologia, e partecipano in misura proporzionalmente minore al gettito pubblico rispetto ad aziende ad alta intensità di lavoro. Una impresa di pulizie, con lavoratori a salari medio-bassi e margini di profitto bassi, continua ad essere tassata in misura proporzionalmente maggiore.

Il nostro modello di welfare, che si basa sulla contribuzione dei lavoratori, fra non molto sarà a rischio sostenibilità. Se la tassazione fosse riequilibrata sulla base del fatturato, del giro di affari delle aziende, e se applicassimo la stessa tassa che avevamo nel 1991 sugli utili delle società di capitale, il nostro welfare acquisirebbe la sostenibilità necessaria.

Tuttavia, un tale approccio non può essere adottato in un solo Paese ma dovrebbe avvenire, per quel che ci riguarda dentro l’UE o quanto meno dell’Eurozona, all’interno di un nuovo bilancio europeo, attraverso una minimum tax sugli utili delle società di capitale, destinato a finanziare parte del welfare dell’Unione. Se il bilancio europeo finanziasse un reddito minimo europeo, ovvero una sorta di reddito di cittadinanza europeo, condizionato alla prova dei mezzi e sopra la soglia di povertà relativa in ogni stato membro, ci sarebbe un miglioramento nelle politiche di ripresa all’interno dell’area euro rispetto ai ricorrenti shock asimmetrici che avvengono in Europa, dove i disavanzi degli stati membri, spesso del nord, non sono compensati dentro l’Ue da nessun meccanismo automatico di stabilizzazione, e anzi le crisi finiscono per approfondire le divergenze tra stati membri più ricchi e più poveri.

Una diversa fonte di finanziamento europeo che assorbisse così il costo sociale di povertà e disoccupazione, alleggerirebbe il peso nazionale del welfare, con evidenti guadagni in termini di sostenibilità, si riequilibrerebbe il peso della tassazione tra capitale e lavoro, oggi a svantaggio del lavoro, e si otterrebbero maggiori guadagni in termini di uguaglianza tra le persone, tra capitale e lavoro, e tra stati membri.