di Emanuele Isonio – Nelle riflessioni e negli approfondimenti che si moltiplicano in vista della PreCop26 di Milano (e ancor più nell’appuntamento cruciale di Glasgow a novembre) il tema meriterebbe di essere centrale. Anche da qui infatti passa la speranza di avere azioni concrete di contrasto ai cambiamenti climatici. Eppure, il fenomeno del land grabbing rimane sotto traccia. Enorme ma nell’ombra.

L’acquisizione di terre nei Paesi in via di sviluppo da parte di corporation e governi di Paesi ad alto reddito che le sottraggono all’uso da parte delle popolazioni locali e delle comunità contadine, è indubbiamente legato a filo doppio con interessi economici e speculativi che rendono ostico intervenire. Non a caso, il trend cresce senza sosta. E non c’è pandemia o crisi economica che tenga.

“Il land grabbing non si è certo fermato a causa del Covid-19. Anzi in questo anno e mezzo è proseguito con la medesima intensità, se non maggiore” spiega Ivana Borsotto, presidente di FOCSIV, la principale federazione di organismi cristiani di cooperazione e volontariato internazionale.

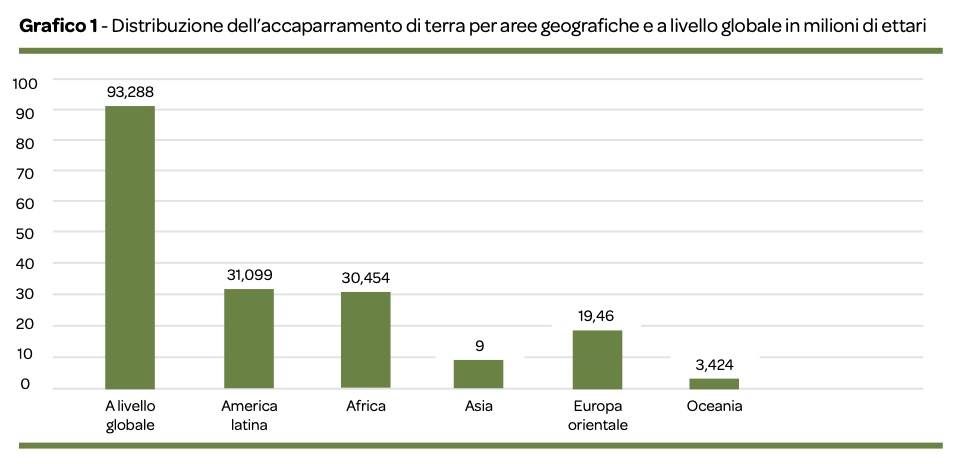

Il tradizionale rapporto “I padroni della Terra” realizzato dai suoi ricercatori, coordinati da Andrea Stocchiero, rivela che se nel 2018 i grandi attori economici, finanziari e politici concentravano nelle loro mani 88 milioni di ettari, nel 2020 hanno raggiunto e superato i 93 milioni di ettari. Una superficie pari a quella di Germania e Francia messe insieme.

“Il land grabbing è non solo il prodotto di un sistema estrattivista, per cui non devono esserci limiti allo sfruttamento delle risorse naturali e che sta portando il Pianeta a un punto di non ritorno” commenta Borsotto. “È anche una pratica strettamente interconnessa con il cambiamento climatico, la corsa alle terre rare, l’aumento delle migrazioni e la crescita delle disuguaglianze”.

Una radice comune con la crisi climatica

Il rapporto sottolinea con dovizia di particolari che il land grabbing e i cambiamenti climatici, seppur non appaiano a prima vista correlati, presentano una radice comune: l’attività delle compagnie multinazionali e dei grandi colossi della finanza. “Non è casuale – spiegano gli autori citando le analisi fornite dall’IPCC già nel 2014 – che le attività maggiormente responsabili dei cambiamenti climatici siano anche quelle che causano il land grabbing: il settore energetico, quello agroalimentare e quello industriale”. Oltre che contribuire alla crisi climatica, poi, queste attività provocano anche degrado del suolo, riduzione della biodiversità e della disponibilità di terre fertili, che genera competizione su risorse sempre più scarse con conseguenti crisi sociali. Ma in che modo questi settori, che generano accaparramento di terra, contribuiscono ai cambiamenti climatici?

Distribuzione degli usi della terra in milioni di ettari. FONTE: Rapporto “I Padroni della Terra”, 2021.

Il World Resources Institute aveva già calcolato che il settore energetico, in cui l’industria estrattiva è ancora fortemente dominante, incide per oltre il 70% delle emissioni climalteranti. Nonostante gli apparenti sforzi compiuti in direzione di una conversione energetica, i combustibili fossili rimangono ancora oggi la principale fonte di energia, provvedendo all’84% del fabbisogno mondiale. Al secondo posto tra i maggiori produttori di gas serra troviamo con il 18,4% il settore agricolo e i cambiamenti d’uso del suolo. “Questi ultimi – si legge nel rapporto – sono riconducibili all’eccessivo sfruttamento dei terreni principalmente per allevamenti intensivi, ad esempio tramite incendi e disboscamenti, per fare spazio a bestiame e monocolture per i mangimi, che sono responsabili di crescente land grabbing. In tal senso perciò lo stesso fenomeno del land grabbing, generato dalle attività economiche più inquinanti, è legato alle emissioni di gas serra e al climate change”.

Il caso Perù

Di esempi preoccupanti in giro per il mondo ne esistono purtroppo molti. Il rapporto cita espressamente il caso del Perù. Uno studio compiuto da Proyecto Munden ha dimostrato che ben il 40% del territorio nazionale è stato concesso ad imprese petrolifere, minerarie e di legname. Inoltre, nel 97% dei territori, da quelli amazzonici a quelli costieri su cui sono presenti 70 concessioni petrolifere, vivono comunità locali e popoli indigeni.

Come in Perù, immagini analoghe arrivano dalla Colombia e, ovviamente, dall’Amazzonia brasiliana. “In Brasile, le politiche volute dal presidente Jair Bolsonaro hanno attirato sempre più investitori esteri e permesso alle grandi imprese, alcune presenti già sul territorio, di agire in totale libertà e nell’assoluta noncuranza dell’ambiente e dei suoi abitanti” denuncia il rapporto FOCSIV che ricorda i dati pubblicati nel 2019 dall’INPE, l’istituto nazionale di ricerca spaziale brasiliano: dopo appena un anno dall’elezione di Bolsonaro, il tasso di deforestazione è aumentato del 278%. L’INPE ha segnalato, inoltre, un aumento del 78% degli incendi forestali rispetto all’anno precedente.

Chi compra più terra? E dove?

A livello globale, rivela il rapporto citando dati di LandMatrix, database internazionale indipendente che monitora le grandi acquisizione di terra, il numero di contratti conclusi nel 2020 è arrivato a 2384. Di questi, 31 milioni di ettari sono in America Latina, 30,4 milioni in Africa, 19,5 milioni in Europa orientale, 9 milioni in Asia e 3,4 milioni in Oceania. Queste terre saranno destinate per circa il 25% alle miniere e poi a sfruttamento forestale (18 milioni di ettari), piantagioni, colture alimentari e biocarburanti.

Il rapporto fotografa anche la provenienza di chi acquisisce quelle terre. Il Paese più attivo è facile da indovinare: la Cina si è accaparrata 14 milioni di ettari, seguita da Canada e Stati Uniti d’America rispettivamente con 11 e 10 milioni.

Cambiare modelli di produzione e consumo nei Paesi che emettono di più

La strategia per invertire la rotta passa ovviamente attraverso diverse azioni. Il comune obiettivo deve essere quello di avere norme stringenti a livello internazionale per la tutela dei diritti delle popolazioni locali, aumentare la responsabilità delle imprese e subordinando eventuali finanziamenti pubblici al rispetto di precisi vincoli. Una novità positiva è ad esempio il percorso avviato dalla Ue per adottare una direttiva europea sulla due diligence. L’iniziativa di Bruxelles lanciata nell’aprile 2020 in materia di Sustainable Corporate Governance prevede l’adozione di una legislazione comunitaria sulla dovuta diligenza delle imprese in materia ambientale e di diritti umani.

C’è poi la questione degli obiettivi cui tendono i progetti finanziati dagli organismi sovranazionali. “Nessuno dei progetti delle agenzie ONU finanziati attraverso la Ue negli ultimi 3 anni ha sostenuto un’agroecologia trasformativa. Solo il 2,7% dei fondi prevede un minimo di transizione verso l’agroecologia. Nel complesso il 79,8% dei flussi di aiuto pubblico allo sviluppo sostiene gli approcci business as usual” denuncia il rapporto FOCSIV.

Più in generale, la situazione del land grabbing e le sue relazioni con i cambiamenti climatici impongono un ripensamento dei nostri stili di vita, di produzione e di consumo. “È ormai chiaro e innegabile – conclude Borsotto – che lo stile di vita dei paesi del Nord del mondo è insostenibile. Non possiamo più tirarci indietro dal cambiare radicalmente il sistema di produzione massivo e intensivo basato sul sovra-consumo di cui lo spreco alimentare è un esempio chiave”.

Le 10 raccomandazioni FOCSIV per contrastare l’accaparramento della terra (land grabbing): FONTE: Rapporto “I Padroni della Terra”, 2021.