di Carolyn Steel – Come vivremo nel futuro? Più precisamente: come possiamo sperare di prosperare sul nostro pianeta affollato e surriscaldato? Quali siano le risposte, una cosa è certa: il nostro modo di mangiare sarà fondamentale.

Abitando in città, è difficile capire il ruolo centrale del cibo nel plasmare il nostro mondo. L’industrializzazione ha nascosto i collegamenti vitali senza cui la città stessa subirebbe una rapida battuta d’arresto: la complessa filiera che porta il cibo dalle campagne, dove è coltivato, ai supermercati, ai caffè e alle nostre cucine.

Il cibo che troviamo nel piatto non è solo nutrimento: è l’emissario di un mondo diverso, un luogo che ancora definiamo campagna, ma che raramente assomiglia al bucolico paradiso della nostra fantasia.

La maggior parte del cibo è oggi prodotta in enormi impianti razionalizzati che possono stupire e turbare allo stesso tempo. Dai vasti capannoni degli allevamenti, affollati di tragedie animali, alle monoculture di cereali raccolte da falangi di mietitrebbiatrici, alle catene di montaggio robotizzate che sfornano lattine di fagioli stufati, gli spazi e i processi sottesi alla nostra esistenza, 24 ore su 24 e sette giorni la settimana, sono tanto affascinanti quanto spietati.

Per molti aspetti, il settore agroalimentare riassume la fatale combinazione di eccellenza tecnica e sconsideratezza che minaccia noi e il pianeta. Il nostro stile di vita si fonda sull’illusione del cibo a buon mercato. Tuttavia, se si considera che si tratta di una materia viva, allevata e uccisa da noi per permettere a noi stessi di vivere, è chiaro che la situazione non regge. Anzi, se i tanti fattori esterni – cambiamento climatico, deforestazione, estinzione di massa, inquinamento, depauperamento idrico, degrado del suolo, obesità e malattie causate dalla dieta – entrassero nel conto, questo diventerebbe subito insostenibile. Questo ci porta a una domanda: che cosa succederebbe se lo facessimo davvero?

Si può rispondere che si verificherebbe una rivoluzione non solo nel modo di nutrirsi, ma anche nel modo di vivere. Il cibo a buon mercato è la base non solo del nostro sistema alimentare, ma anche della nostra esistenza. Politica, economia, abitudini e valori – l’idea stessa di una vita di qualità – riposa sull’illusione di avere risolto il problema del modo di nutrirsi.

Qualunque tentativo di riprendere in esame l’alimentazione incontrerà perciò forti resistenze, non per ultimi tra i politici. Tuttavia, questa azione è presumibilmente il gesto singolo, più forte possibile in direzione di una transizione dalla nostra società malsana, non sostenibile, disuguale, verso una società di gran lunga migliore. Che si riesca o meno a realizzarla, il nostro corpo, la nostra casa, la nostra città e il nostro paesaggio sono tutti configurati dal cibo. Viviamo perciò in quella che definisco una sitopia (dalla crasi delle parole greche sitos, ‘cibo’, e topos, ‘luogo’). Non è una bella cosa, dato che non diamo valore alla materia di cui è fatta. Una sitopia non è un’utopia – questo è il punto – ma, imparando a dar valore al cibo e controllandone il potere, è possibile avvicinarsi al sogno utopico della creazione di una società equa, sana e capace di adattamento.

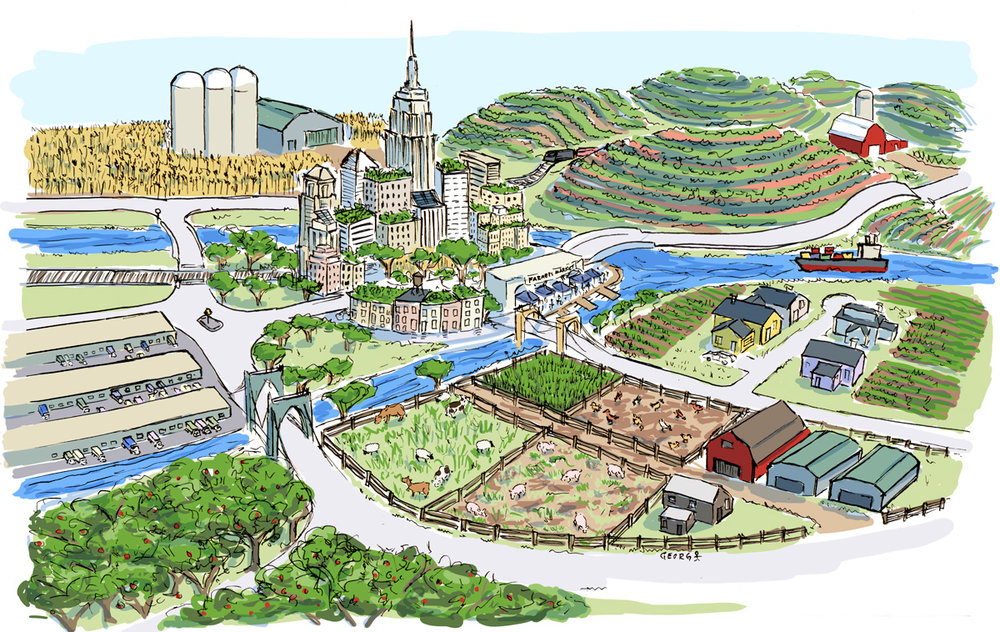

L’alimentazione è un tema di primo piano nel pensiero utopico per l’ovvia vitale importanza che aveva per i nostri antenati. Nell’epoca preindustriale nutrire le città era difficile, anche per la difficoltà di trasportare gli alimenti. Per questo motivo le città rimanevano per la maggior parte di piccole dimensioni ed erano ampiamente produttive: circondate da orti, frutteti e vigneti, mentre in molte case si allevavano maiali, polli e capre, si cuoceva il pane e si preparavano birra e conserve in proprio. Secondo Platone e Aristotele questa autosufficienza era un obiettivo fondamentale della polis, ovvero dello Stato.

La loro concezione ideale si fondava sull’oikonomia o gestione domestica: l’idea che ogni cittadino dovesse avere una casa in città e una fattoria in campagna con cui procurare alimenti alla prima. Su vasta scala questa sistemazione avrebbe reso lo Stato autosufficiente e quindi politicamente indipendente. Per riuscirci la polis doveva rimanere relativamente piccola e l’idea viene ripresa da Tommaso Moro nel suo Utopia del 1516 e da Ebenezer Howard nel suo Garden Cities of To-Morrow del 1902.

Oggi, sul nostro pianeta che si sta facendo stretto, questi modelli ritornano a essere rilevanti, nel loro individuare concetti necessari alla creazione di economie adattabili, locali e di tipo stazionario che ci serviranno in futuro. Questi modelli suggeriscono inoltre come il mondo possa cambiare, se si riesce a reintrodurre l’oikonomia nell’economia. A lungo confinato nella periferia della nostra vita e della nostra mente, il cibo ritornerebbe al centro del discorso.

Architetti e urbanisti non progetterebbero più appartamenti senza cucina, abitazioni senza orto urbano e città non produttive. Al contrario, si farebbe a gara per attrezzare abitazioni e spazi esistenti. Alloggi e case sarebbero incentrati su cucina, giardino, cottura, condivisione del cibo e raccolta di concime organico. I mercati e le vie del centro fiorirebbero; giardini e balconi scoppierebbero di coltivazioni domestiche; e reti di piccoli produttori ricollegherebbero la città al suo hinterland.

Gli agricoltori non lavorerebbero più contro la natura, ma insieme con essa: con fattorie agroecologiche di piccole dimensioni e terreni restituiti alla natura al posto di coltivazioni intensive e grandi industrie agricole. Invece di essere disumanizzate e ispirate allo sfruttamento, le industrie alimentari diventerebbero fonti di rigenerazione fondate su competenze artigianali.

Vero è che tutto ciò suona alquanto utopistico: quando si dà valore al cibo, la sitopia tende a diventare utopia. Tuttavia, questa trasformazione è già in atto. Il food movement – unione internazionale di agricoltori, produttori, gruppi e organizzazioni come Slow Food e Via Campesina (il movimento internazionale dei contadini) – si costruisce intorno alla conoscenza, alla tutela e alla produzione di cibo che sia, nelle parole di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, “buono, pulito e giusto”. Nel mondo industrializzato progetti come giardini condivisi, spazi di CSA (Community Supported Agriculture), sistemi di fornitura senza intermediari e mercati dei produttori hanno già dimostrato come valorizzare il cibo trasformi vita, economia e spazi.

Nel frattempo, nel Sud del mondo, va crescendo la consapevolezza della necessità di tutelare le culture alimentari indigene e le pratiche agricole tradizionali. Se il food movement dimostra le potenzialità della trasformazione dal basso, realizzare invece una vera utopia richiederà anche un intervento statale. Solo gli Stati hanno il potere di rivoluzionare l’equilibrio tra città e campagna tanto essenziale alla civiltà.

Quando nel 1338 Ambrogio Lorenzetti dipinse la sua Allegoria del buon governo nel Palazzo pubblico di Siena – probabilmente la miglior rappresentazione di questo rapporto fondamentale – il titolo dell’opera era pieno di significato. I governanti di Siena sapevano, come Platone e Aristotele prima di loro, che conservare l’equilibrio tra città e campagna era la loro prima responsabilità.

La polis greca e il Comune medievale italiano sono rari esempi di un’epoca in cui questo principio era ben compreso. La città giardino di Letchworth di Howard e la Green Belt londinese di Patrick Abercrombie (1944) usano l’urbanistica per limitare l’ampliamento della città e fanno, come disse Patrick Geddes, “vincere il campo sulla via, non semplicemente facendo prevalere la via sul campo”. Geddes propose un’alternativa all’idea di “cintura verde” suggerendo la conservazione di fasce di campagna che s’irradiassero dal centro cittadino a creare metropoli a stella, dove il mondo urbano e quello rurale rimanessero vicini. La legge sui terreni agricoli di Tokyo del 1952 ottenne risultati simili, tutelando nel nucleo centrale metropolitano la presenza di un mosaico di fattorie biologiche, che ancora nutrono le comunità locali.

I moderni tentativi di riconciliare città e campagna comprendono il piano regolatore di Almere Oosterwold, di MVRDV, con fattorie, fabbriche e abitazioni in un progetto fluido, e l’idea dei CPUL (Continuous Productive Urban Landscapes) degli architetti Viljoen e Bohn, che collegano spazi urbani non sfruttati, come parcheggi e cigli erbosi, a creare corridoi verdi fino alla campagna, in un’eco della visione stellare di Geddes.

In qualunque modo ci si arrivi, la chiave del nostro futuro si fonda sulla rivalutazione del cibo, sull’agricoltura in armonia con la natura e sulla riconnessione tra città e campagna. Riportando l’oikonomia nell’economia potremo ricostruire le comunità vivibili e reattive di cui abbiamo bisogno per crescere nel XXI secolo. Facendo dell’alimentazione la nostra guida e rispettando chi ci nutre con amore, potremo cambiare la nostra idea di qualità della vita e guardare a un florido futuro sitopico.

Carolyn Steel, architetto e docente, è una delle principali teoriche sul tema del cibo in relazione alle città. Il suo libro Hungry City: How Food Shapes Our Lives (Vintage Publishing, 2008) ha ottenuto un ampio riconoscimento. Il suo nuovo libro, Sitopia: How Food Can Save the World, è uscito per Chatto & Windus quest’anno.

(Articolo pubblicato su Domus 1040)